19’40’’ RIDISEGNA LA MUSICA CONTEMPORANEA

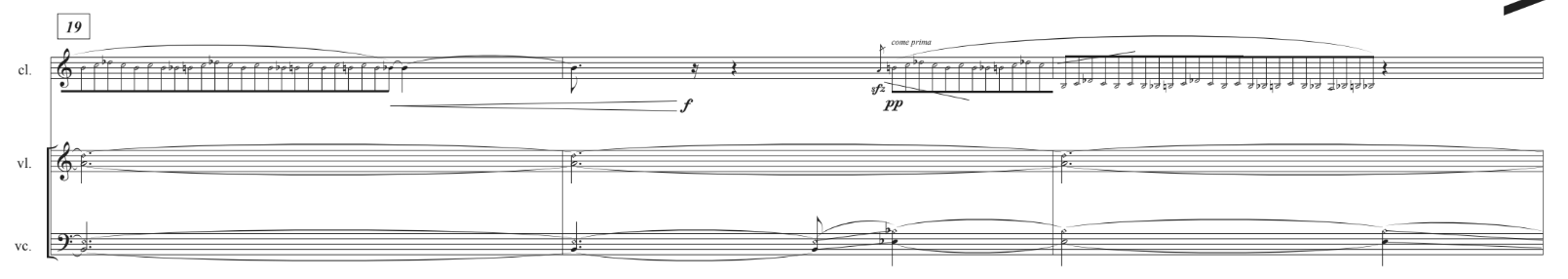

MILANO - 18 agosto 2022 Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro, con la collaborazione di Yoko Morimyo, presentano Call for Scores, la diciottesima uscita della collana discografica anticlassica in abbonamento 19’40’’. L’album include quattordici tracce inedite di quattordici compositori selezionati per il primo Call for Scores internazionale di 19’40’’.

Da sinistra, Carlotta Raponi, Roberto Benatti, Enrico Gabrielli, Angelo Maria Santisi in PInocchio

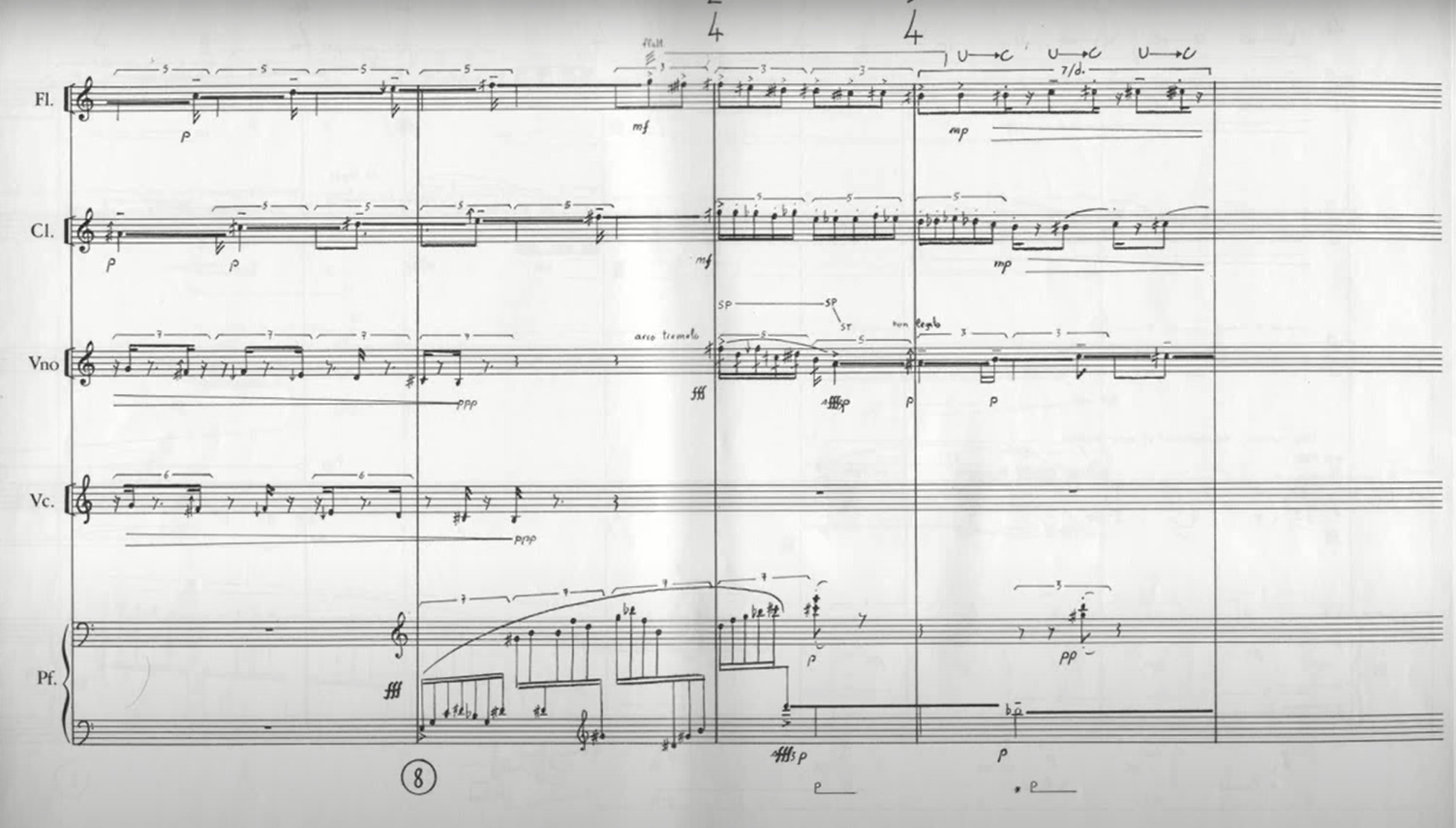

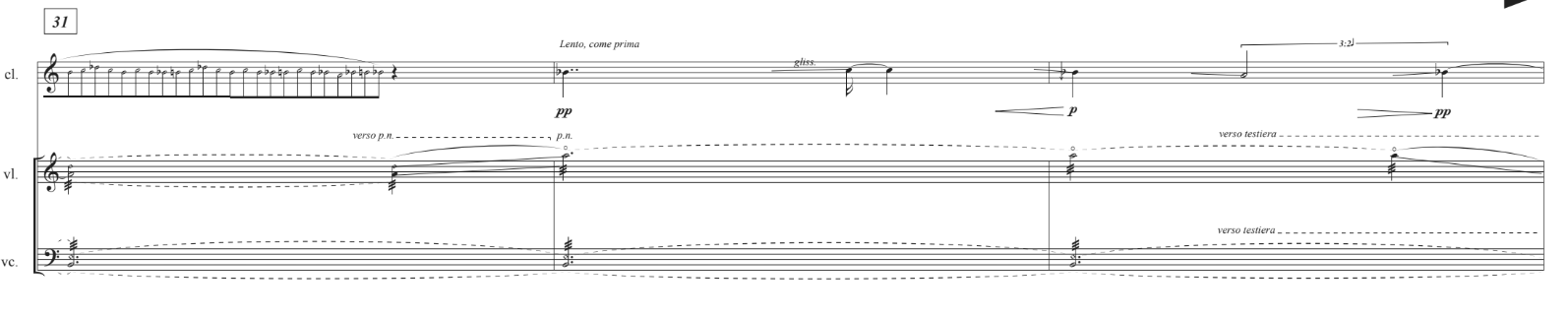

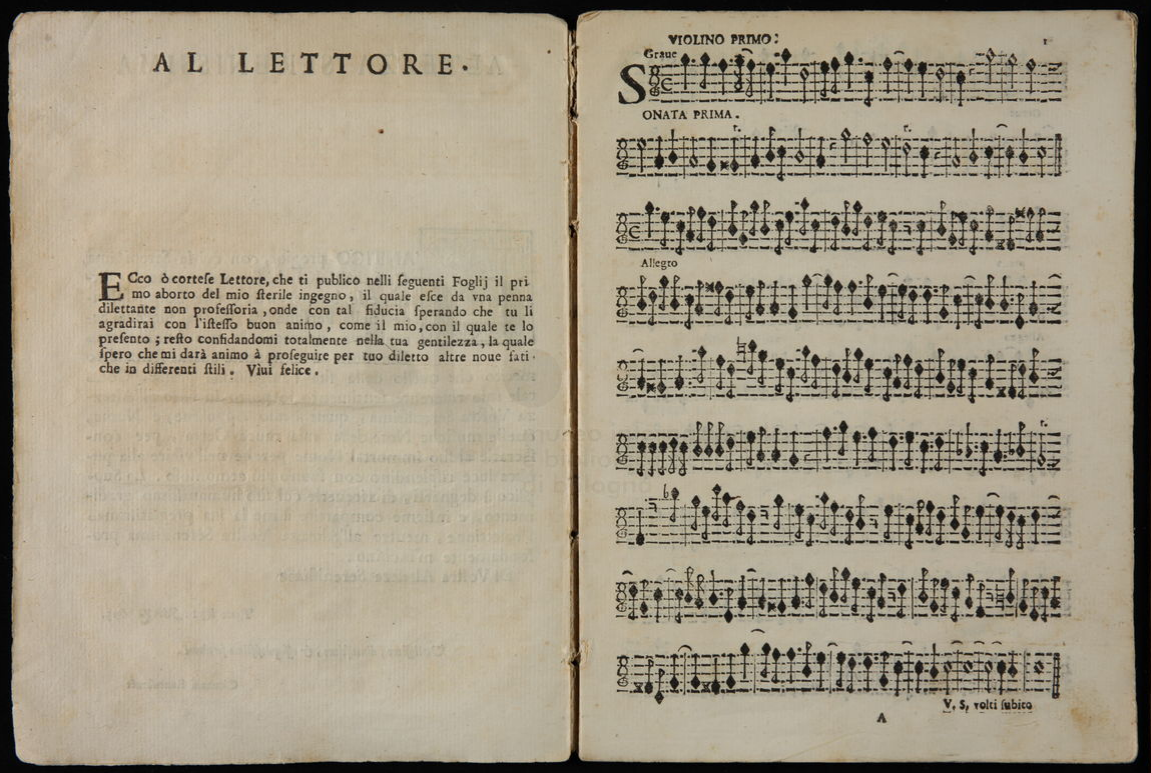

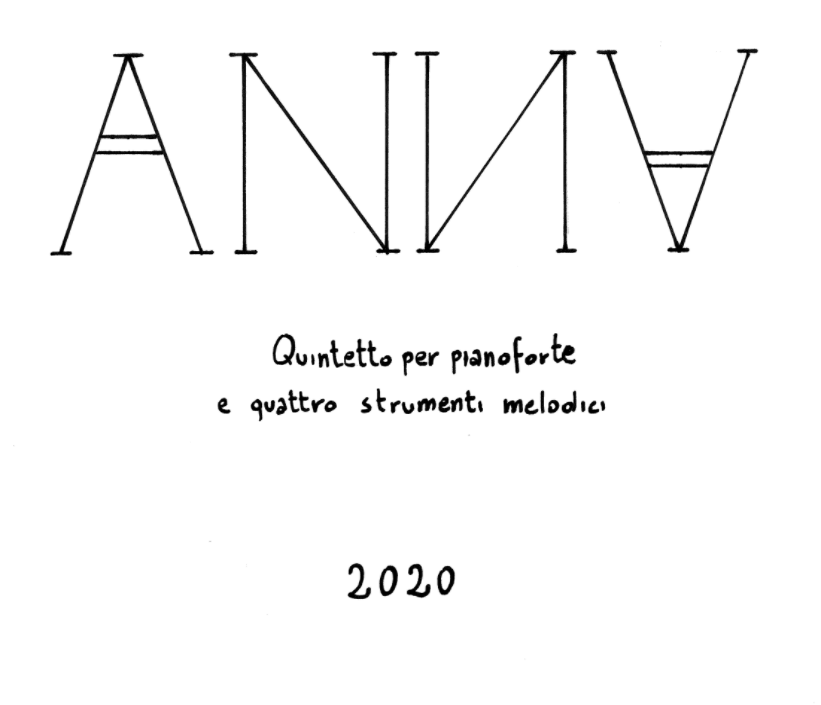

Il CD da collezione, in tiratura limitata e numerato a mano, è il punto di arrivo di un progetto durato due anni: l’obiettivo è quello di offrire un’istantanea del sottobosco compositivo indipendente italiano ed estero. Al bando del Call for Scores hanno risposto più di cento compositori da tutto il mondo, inviando lavori in una delle tre categorie proposte: brano originale, trascrizione o sabotaggio di un lavoro preesistente. Le partiture ricevute dovevano avere la durata di circa 194 secondi, più o meno il tempo di una canzone pop, ed essere scritte specificamente per l’ensemble Esecutori di Metallo su Carta e il suo organico.

“Il cortometraggio, il racconto, la forma breve: tre minuti e mezzo sono un bel campo di gioco per un compositore, perché quando sei bravo te la cavi anche nel terreno aforistico. Il tempo, cari miei, è prezioso. A volte non è necessario sprecarlo in forme ampie e non è fondamentale caricare l’ascoltatore di una grammatica satura. Diamo spazio a più voci e diamo modo di cambiare scenario. Buoni ascolti.”

Enrico Gabrielli

Il CD, in esclusiva per gli abbonati di 19’40’’.

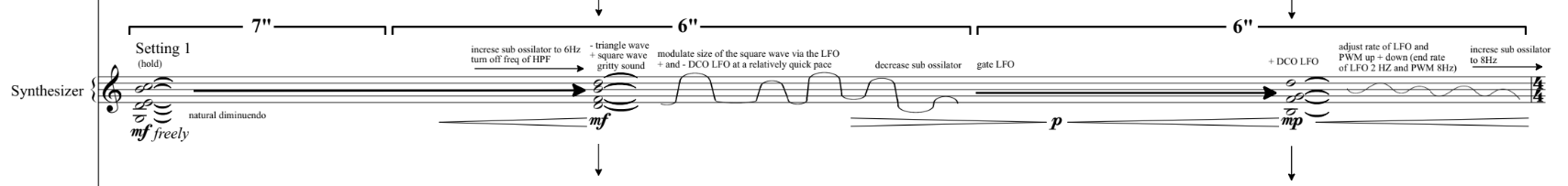

Call for Scores è l’incontro di compositori con storie e provenienze estremamente diverse: pescando ad occhi chiusi, nello stesso album troviamo lavori di Vincenzo Parisi, vincitore del primo premio al Concorso di Composizione del Conservatorio di Milano, Francesco Bucci, trombonista nel trio metal Ottone Pesante, Lucia D’Errico, ricercatrice presso il Mozarteum di Salisburgo e Fabio Cuccu, chitarrista e frontman di un gruppo prog-rock, i The Sundering. Le quattordici tracce raccontano in pochi secondi altrettanti universi sonori: ogni brano è un mondo, una scoperta, un linguaggio e una sensibilità diversi. Sono presenti inoltre lavori di Simone Farò, Andrea Sommani, Alice Hunter, Antonio Della Marina, Pietro Dossena, Matteo Minotto, Dario Gatto, Alvise Zambon, Julene Elorduy e Alan Abd El Monim.

Gli Esecutori di Metallo su Carta in Pinocchio!

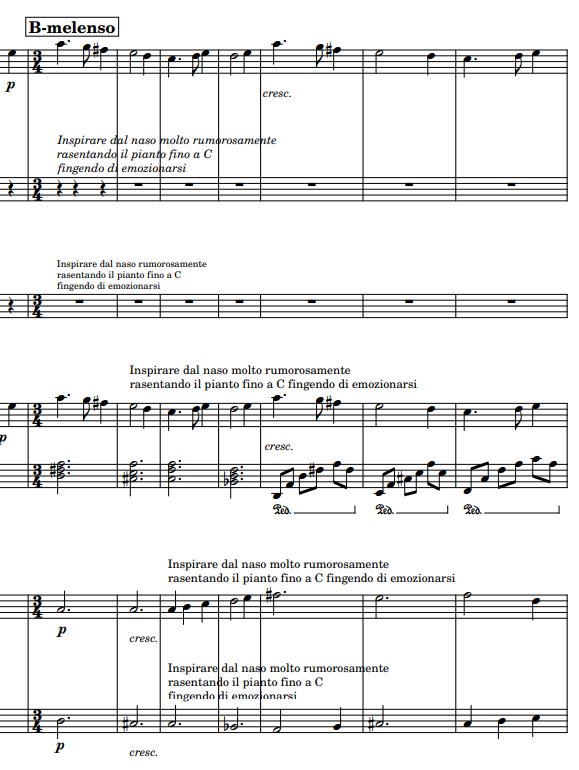

Esecutori di Metallo su Carta è la formazione da camera fondata da Gabrielli e De Gennaro nel 2016 e specializzata nell’accompagnamento di artisti rock e indie, nell’incisione di colonne sonore per film e videogiochi, nell’esecuzione di progetti e performance uniche ed interdisciplinari con particolare attenzione al repertorio contemporaneo. Esecutori di Metallo su Carta collabora dal vivo con numerosi artisti quali Andrew Quinn, Olimpia Zagnoli e Pietro Puccio. Esecutori di Metallo su Carta ha accompagnato Francesco Bianconi, Dente, Baustelle in eventi live ed incisioni, calcando sia i grandi palchi del circuito rock nazionale (Miami Festival, Santeria, BLOOM), sia i più affascinanti luoghi della cultura (Biennale di Venezia, Chiostro di Santa Maria Novella di Firenze, Palazzo Reale di Milano).

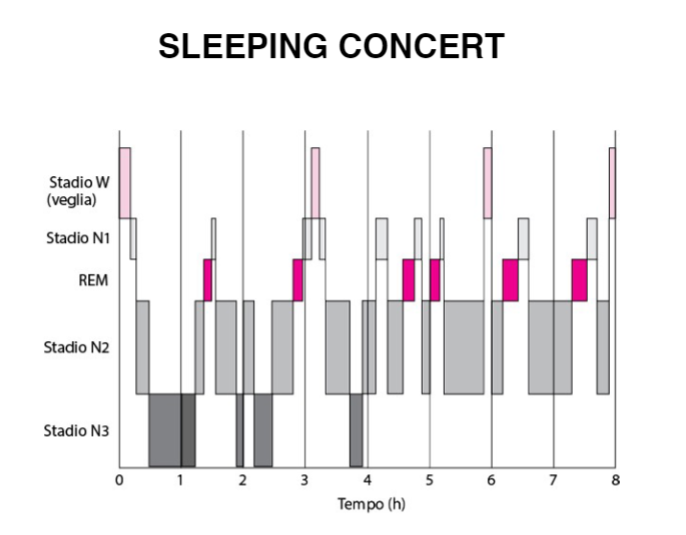

Per avvicinare il pubblico all’ascolto della musica contemporanea, 19’40’’ ha realizzato una guida all’ascolto pubblicata sul proprio blog (www.19m40s.com/blog) e sta lavorando alla realizzazione di un podcast che uscirà nei prossimi mesi. 19’40’’ sta inoltre organizzando diversi eventi di presentazione nel centro e nord Italia. Il 31 agosto a Merate (www.festivalagnesi.it) e il 22 settembre presso Santeria di Viale Paladini a Milano, Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Francesco Fusaro e Marcello Corti introdurranno l’ascolto di Call for Scores, accompagnando il pubblico alla scoperta della bellezza della musica contemporanea.

Gli Esecutori di Metallo su Carta in Le Carnaval des Animaux. Da sinistra, Yoko Morimyo, Sebastiano De Gennaro, Alessandro Trabace, Clara Cavallerterri, Marcello Corti, Enrico Gabrielli, Marcella Schiavelli

Il CD sarà inizialmente disponibile solo per gli abbonati a 19’40’’ (www.19m40s.com/shop-subscriptions). È possibile inoltre ascoltare Call for Scores e l’intera discografia di 19’40’’ su Bandcamp (19m40s.bandcamp.com). Sarà inoltre possibile acquistarne una copia durante gli eventi di presentazione, o in occasione dei concerti live di Esecutori di Metallo su Carta.

19'40'' è una collana discografica su abbonamento di musica anticlassica: un repertorio che potrebbe un giorno uscire dall'alveo della sperimentalità per divenire un classico in tempi futuri. Ogni quattro mesi, 19’40’’ produce un CD e ne invia una copia, numerata a mano, agli abbonati. Nel suo catalogo esplora grandi classici come The Planets di Holst o Histoire du Soldat di Stravinskij, la graphic notation di Cornelius Cardew, le colonne sonore di serie tv o di videogiochi, come nel caso di At the gates of the Twilight Zone o Ghosts Goblins Ghouls. Non ci sono limiti alla curiosità e all’eclettismo di una delle esperienze musicali più alternative d’Italia.

Esecutori di Metallo su Carta

Marcello Corti, direttore

Carlotta Raponi, flauto e flauto basso

Enrico Gabrielli, clarinetto, clarinetto basso, sax alto e sax tenore

Yoko Morimyo, violino e viola

Camillo Vittorio Lepido, violoncello

Maxine Gloria Rizzotto, pianoforte e toy piano

Roberto Benatti, contrabbasso

Sebastiano De Gennaro, percussioni, Roland Juno-6

Francesco Fusaro, elettronica

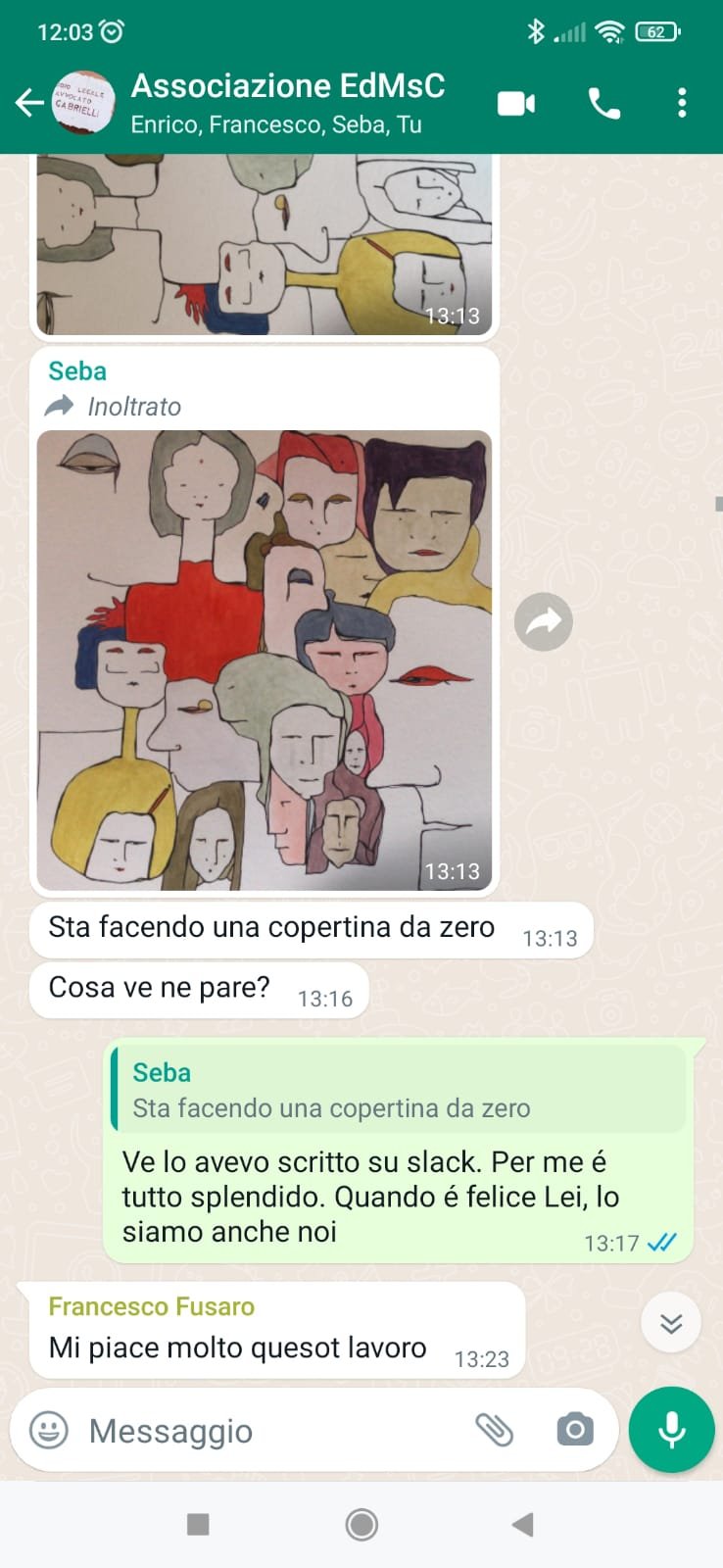

Registrato presso i Laboratori Testone (Milano) da Carlo Madaghiele il 28 e 29 marzo 2022 e presso il Black Bear Studio (Lissolo, La Valletta Brianza, Lecco) da Sebastiano De Gennaro, Francesco Fusaro e Marcello Corti il 5 aprile e il 6 maggio 2022. Mix realizzato presso i Laboratori Testone da Carlo Madaghiele e Master realizzato presso Lo Studio Spaziale (Bologna) da Roberto Rettura. Artwork di Annalisa Nali Limonta