“Dichiaro che Fiorenzo è grande e io sono colpevole di non averglielo detto”, dice un biglietto autografo di Giorgio Stehler posto a pagina 166 (la penultima) di questo bellissimo libro. Con questa frase io non avrei resistito alla tentazione di aprirci il libro. Invece il fatto che sia stata messa in fondo dagli autori è un gesto che probabilmente meglio interpreta l’umiltà dichiarata del M° Carpi.

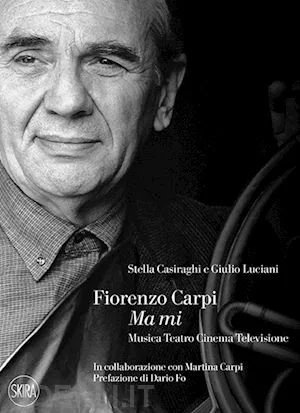

Nel libro, infatti, emerge prima di tutto l’uomo perché questo non è un tipico testo musicologico, ma sembra la testimonianza affettuosa e amorevole di persone che gli erano spiritualmente vicine, che lo avevano visto lavorare e che avevano conosciuto l’indole peculiare della persona.

Si parla di un’infanzia felice a Milano in una famiglia di artisti dove il padre Aldo (1886-1973) era un importante pittore e uno dei fratelli, il Pinin (1920-2004), sarebbe divenuto un celebre autore di libri per l’infanzia (si consiglia il bellissimo Cion Cion Blu).

Si racconta di come i fascisti nel 1944 deportarono il padre in un campo di sterminio dove continuò a dipingere come risposta civile alla barbarie (da qui il libro Diario di Gusen). Si parla molto dell’inizio di tutto ciò che un giorno sarà Fiorenzo.

Leggendo questo libro si può meglio capire da dove proveniva quel sano eclettismo che caratterizzerà la sua curiosità e che gli consentirà di muoversi con disinvoltura tra la pura composizione, la colonna sonora, la musica di scena, la canzone e l’arrangiamento.

Dopo il diploma di composizione conseguito nel travagliato luglio 1945 (leggo tra i firmatari Bruno Bettinelli, che incontrai personalmente nel 1995 durante la mia fase di incerto apprendistato al Conservatorio di Milano), incontrerà Roberto Lupi un curioso compositore (sua era la sigla della chiusura dei programmi RAI in uso fino al 1986) che nel 1946 aveva esposto il concetto di “armonia gravitazionale”, una teoria che partiva da leggi fisiche di generazione e di interrelazione dei suoni (è possibile leggerne qui).

Vi è un frammento autografo di esercizi di armonia gravitazionale con titolo “Colonne cosmiche adoperate per le Varianti”.

In questo libro vi è un bellissimo corredo di partiture autografe, lettere e fotografie. Ad esempio c’è una lettera a firma Luciano Chailly con data del 1970 che si congratula con Carpi per il primo atto de “La porta divisoria” e che propone di metterla in programma al Teatro La Scala nel settembre 1971. A quanto ho desunto l’opera in questione, che è un libero adattamento su libretto di Strehler de La Metamorfosi di Kafka, non fu mai completata e dunque mai rappresentata.

Con la storia di Carpi vi è la storia del dopoguerra milanese e del suo teatro. Qui viene riportata una sua testimonianza diretta a proposito della fertile collaborazione con Strehler: “Giorgio mi illustra un po’ l’idea, l’impostazione della regia dello spettacolo, spesso non in gran dettaglio. […] Io partecipo quasi sempre alle prove, mi aiuta. Non faccio mai le musiche prima, ogni volta che posso, le faccio durante il corso delle prove. Aiuta una musica pensata contro piuttosto che pensata per la situazione”.

“Per scrivere musica per il teatro” continua Carpi “un musicista deve conoscere bene la storia della musica, dai trovatori e trovieri del Medioevo sino al repertorio contemporaneo, jazz, rock e cultura popolare compresi”. Poi vengono analizzate in dettaglio, con manoscritti a fronte, due lavori teatrali storici: La bambola abbandonata (1976/77) e La Tempesta (1977/78).

Ma per posizionare meglio la rilevanza di Carpi nella scena teatrale dell’epoca basta una foto del suo matrimonio dove ci sono lui e la moglie Luisa Rossi attorniati da Giorgio Strehler, Franco Parenti e Paolo Grassi. Al di là delle collaborazioni con Dario Fo, Franca Rame, Giorgio Gaber, Franca Valeri, Gigi Proietti, Vittorio Gassman e molti altri ancora, sarebbe riduttivo posizionare il Carpi nell’empireo del palcoscenico. Lui lavorò moltissimo sulla forma canzone e fu un grandissimo arrangiatore. Un disco a cui sono personalmente molto legato è Stramilano con la cantante Milly del 1964 (e di cui possiedo fieramente il vinile uscito per la Joker), un vero manuale applicato di come si scrive per orchestra leggera.

Si parla anche del Carpi compositore per il cinema in particolare con il regista “dei bambini” Luigi Comencini (L’Incompreso, Marcellino pane e vino, Le Avventure di Pinocchio e molti altri titoli) e l’esordio del Tinto Brass sensuale (L’urlo, La vacanza, Salon Kitty). Scopro inoltre che Carpi discese a Roma dove lavorò assiduamente con Bruno Nicolai e che assieme a lui, Egisto Macchi e Ennio Morricone fondarono lo studio “M4”.

Come si evince dalle numerose informazioni che ho qui riportato in piccolissima parte, in questo libro risiedono una gran mole di nomi, di luoghi e di storie che compongono un mosaico di storia culturale italiana, di nobiltà popolare e di fascino narrativo.

Carpi è stato un inesauribile ingegno musicale, caleidoscopico ed eclettico. Ma forse più di altri è stato capace di capire attraverso la musica l’uomo che c’era nel bambino e il bambino che c’era nell’uomo. Come forse fece Gianni Rodari per l’arte della parola o Bruno Munari con la materia visiva.

PS: ringrazio il buon Luca Bernini per avermi fatto conoscere questo testo mentre stavamo realizzando Pinocchio! (19m40s_13) con gli Esecutori di Metallo su Carta e Francesco Bianconi. E ringrazio la signora Martina Carpi per la gentilezza e il plauso con cui ha accolto il nostro lavoro.