Domenica 8 dicembre 2019, h18

“Pura Attualità”

musiche di Silvia Borzelli, Sara Caneva, Carlo Carcano, Luca Cavina, Leonardo Marino,

Francesco Filidei, Teho Teardo, Maria Teresa Treccozzi

Esecutori di Metallo su Carta:

Carlotta Raponi, flauto e ottavino

Enrico Gabrielli, clarinetto e clarinetto basso

Yoko Morimyo, violino e viola

Matteo Vercelloni, violoncello

Damiano Afrifa, pianoforte

Sebastiano De Gennaro, percussioni e batteria

Pietro Puccio, visual

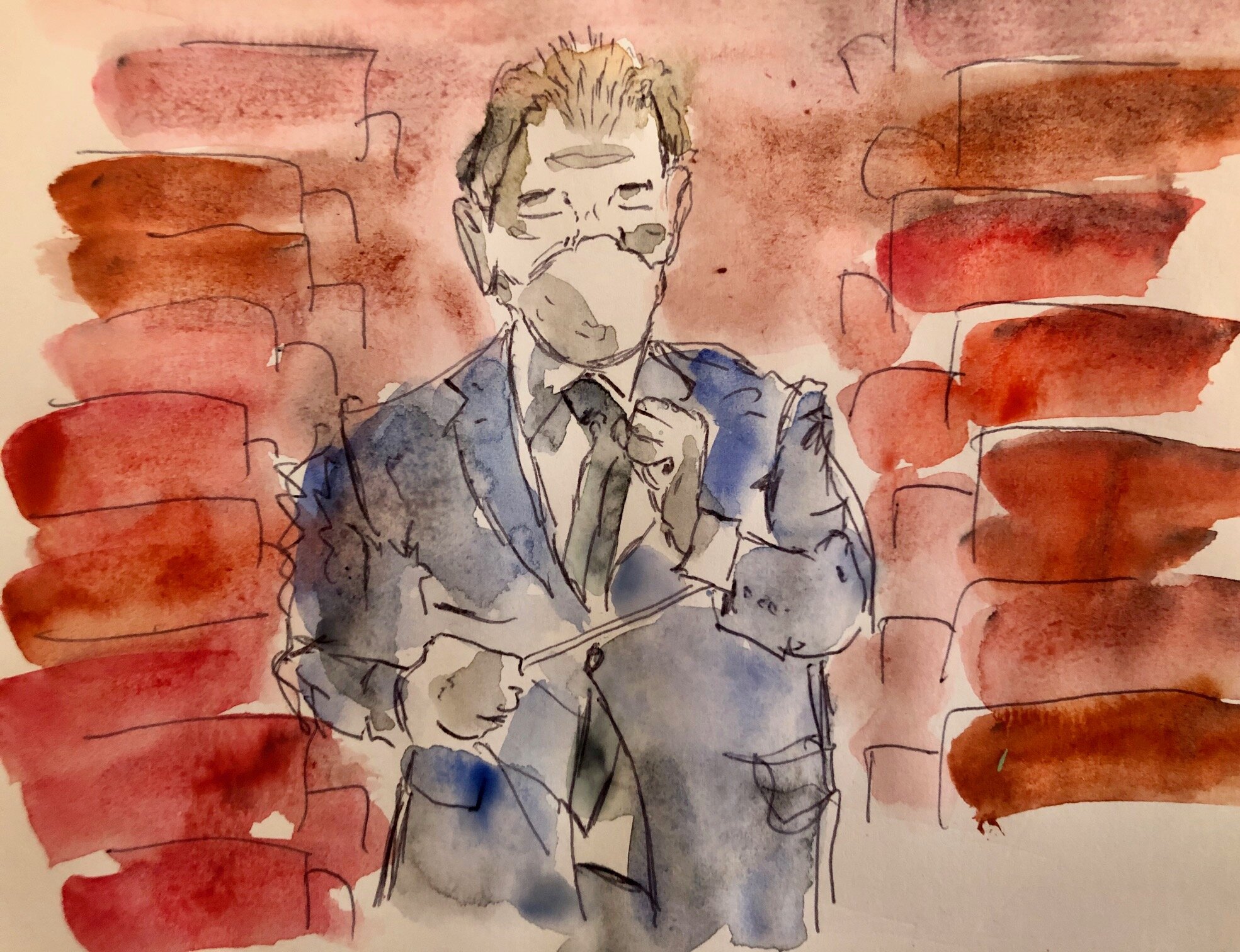

Marcello Corti, direttore

Silvia Borzelli (1978)

Amazing stories, for one percussionist (2012-13)

Carlo Carcano (1970)

Quattordici uomini camminano lentissimi, per sei esecutori (2019)

Sara Caneva (1991)

Onomatopea dello scippo, per batteria (2019)

Luca Cavina (1981)

Ghosteps, per sei esecutori (2019)

Francesco Filidei (1973)

Toccata, per pianoforte (1996)

Teho Teardo (1966)

Novità (2019)

Maria Teresa Treccozzi (1981)

Ayre, for clarinet in B (rev. 2018)

Leonardo Marino (1992)

Dietro la luce, per sei esecutori (2019)

C’è solo un tratto caratteristico che unisce la popular music e la musica contemporanea colta, (quella - per intenderci - scritta e concepita su carta in ogni suo dettaglio): l’attualità. Per definizione, però, la popular music si occupa di intrattenere l’ascoltatore mentre l’altra fa tutto tranne che quello. La musica contemporanea colta rovista nel simbolico, pratica scelte severe, si pone su traiettorie storicizzate (o coscientemente anti-storicizzate) con un raro impegno ideologico, estende sugli strumenti prassi esecutive totalizzanti, trascina terminologie matematico scientifiche sul vocabolario musicale (polarizzazione, transiente, losanghe,

permutazioni, parametro…). Tutto l’opposto del “primitivismo” del pop. Quindi il concetto di attualità musicale quante declinazioni potrebbe avere? Come abbiamo visto, almeno due: lo jin e lo han dell’essere al passo con i tempi, potremmo dire.

Togliamoci di dosso però aggettivi zavorrati come “bello”, “emozionante”, “accattivante”: per la musica colta contemporanea queste cose non hanno senso e necessiterebbe un modo diverso di esprimere il gusto, o l’entusiasmo di un ascoltatore. Si dovrebbero inventarne di nuovi, così come il tentativo di reinventare il linguaggio di un brano è sempre (o quasi) radicale. Come si fa a dire “bravo” ad un performer di musica d’arte? Con quale kit di montaggio del senso estetico si può costruire una scala di valori?

Quest’oggi lasciamo all’ascolto, senza dire troppo prima per non sciupare l’effetto sorpresa, questa manciata di otto esperienze sonore di otto diversi compositori. Alcuni di loro sono già dei nomi importanti nel contesto della musica colta contemporanea (Francesco Filidei su tutti), altri sono menti fresche con un forte talento per la qualità della scrittura (Silvia Borzelli e Leonardo Marino), altri hanno una propensione innata per la regolamentazione espressiva del performing - e dunque dell’ironia intrinseca del gesto umano (Maria Teresa Treccozzi e Sara Caneva).

Poi c’è chi traghetta con disinvoltura esperienze che vanno dall’IRCAM di Parigi al campo arrangiativo - anche sanremese, why not? - (Carlo Carcano) e chi ha lavorato con un meraviglioso approccio empirico e firmato splendide colonne sonore di grandi nomi del cinema italiano (Teho Teardo). E chi non ci azzecca nulla ma siamo certi possa dimostrare un talento innato per la complessità anche senza l’inutile pentagramma (Luca Cavina degli “Zeus!”).

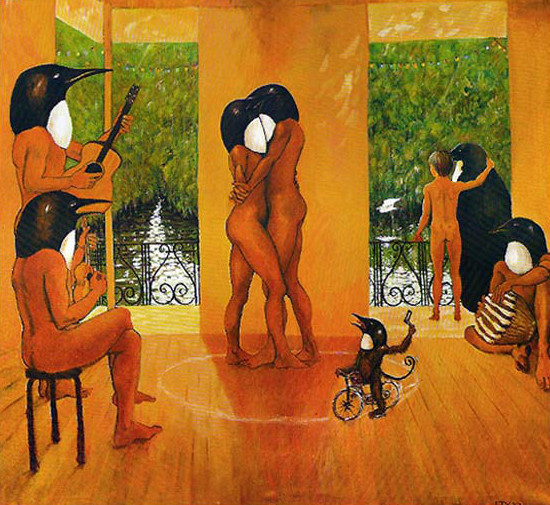

Al solito gli straordinari visual di Andrew Quinn aiuteranno, distoglieranno o disgregheranno la percezione d’ascolto in un tutt’uno che speriamo sia un utile vademecum per capire l’”adesso” in un altro luogo che non quello consueto.

————————————-

Silvia Borzelli (1978)

Born in Rome. She lives in Amsterdam.

She studied in Italy (Conservatorio O.Respighi) where she graduated in piano and composition, in Sweden (Malmö Musikhögskolan) and in The Netherlands (The Hague Royal Conservatoire) where she obtained a MA. She participated in masterclasses and courses such as Voix Nouvelles, Bartòk Seminar, De Musica, Impuls. Important for her artistic development the opportunity to meet and study with composers such as Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Bernhard Lang, Yannis Kyriakides and Francesco Filidei.

She is interested in the relation between music and extra-musical concepts, in their dialogue with sound, form and perception; she is interested in the perseverance of ideas, in poetical mechanisms, in musical materials able to behave as “statements”. She worked on a cycle (2009-13) around the concept of amnesia and the processes of transformation and re-codification of memories.

She received commissions and performances by musicians and ensembles such as ASKO/Schönberg, Nieuw ensemble, Umze Ensemble, Ensemble Linea, Ensemble L’Arsenale, ensemble mdi, Ensemble Reconsil, Ensemble Notabu, Ensemble Klang, Sentieri Selvaggi, Ensemble 2e2m, Les Cris de Paris, Helsingborg Symphony Orchestra, Quartetto Maurice, Duo Dillon-Torquati, Maria Grazia Bellocchio, Dario Calderone, Manuel Zurria, Matteo Cesari, Bas Wiegers, Jean-Philippe Wurtz, Jurjen Hempel and others, in festivals and venues such as, among others, Venice Music Biennale (Venice), RomaEuropa Festival, Nuova Consonanza (Rome), AdM (Modena), music@villaromana (Florence), Musica insieme (Bologna), Festival Aperto (Reggio Emilia), Festival Rondò (Milan), Festival L’Arsenale (Treviso), Rassegna di nuova musica (Macerata), La Via Lattea (Lugano), Voix Nouvelles, Festival de Royaumont (Royaumont), Festival Musica (Strasbourg), Institut Culturel Italien de Paris, Danse élargie – Theatre de la Ville (Paris), Orgel Park festival, Nederlandse Muziek Dagen, Holland Festival (Amsterdam), Gaudeamus Muziekdagen, Gaudeamus Muziekweek (Utrecht), De Link (Tilburg), De Doelen (Rotterdam), November Music (Den Bosch), Festival Synergein (Valencia), Estonian Music Days (Estonia), Contempuls Festival (Prague), Unerhörte Musik (Berlin), Wien Modern / ISCM World New Music Days (Vienna), Gaudeamus Muziekweek New York, Columbia University (New York City).

Selected and awarded in competitions as the IMC International Rostrum for Composers, V. Bucchi International Competition, H. Bosmansprijs and ISCM World New Music Days. Her music has been commissioned and supported by institutions such as the French Ministry of Culture, Radio France, Ernst von Siemens Music Fondation and the Fonds Podiumkunsten Nederland; it has been broadcasted by Radio France (FR), RÚV/Rás1 (IS), Radio 4 (NL) Radio 3 (IT) and some of her works are published by Muziek Centrum Nederland (Donemus).

She teaches music in the Contemporary Dance department at Artez Academy of Modern Arts (Arnhem, Nl). She will be guest teacher 2018 in the Composition department at the Royal Conservatory in Den Haag.

Carlo Carcano (1970)

Nato a Como nel 1970, ho studiato ingegneria informatica all’Università di Padova e composizione al conservatorio Cesare Pollini di Padova ove mi sono diplomato. Diploma di alto perfezionamento all’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Momenti importanti della mia formazione musicale sono stati gli incontri e le lezioni con Gérard Grisey, Brian Ferneyhough e Salvatore Sciarrino. Ho studiato musica elettronica all’IRCAM, al Centro Temporeale e a Padova con Nicola Bernardini. Musiche mie sono state commissionate ed eseguite in diversi paesi, in occasioni come Musik-biennale Berlin, Festival Aix-en-Provence, Festival Archipel Geneve, De Eijsbreker Amsterdam, Voix Nouvelles Paris, PrimaVerona, Gaudeamus Music Week Amsterdam, Siren Musikdagar Göteborg, Bàrtok Festival, Jornadas de Musica Electroacustica Montevideo, Array Music Toronto, Wetterfest Wien, NovecentoMusica Milano, Metafonie-La Scala. Nel 2005 è creata a Poitiers l’opera lirica Cuore – libretto di Caroline Gautier, dalle opere di Edmondo De Amicis – che è poi replicata numerose volte in teatri tra i quali Opéra-Bastille Paris, Opéra de Massy, Opéra de Lille, théâtre de Angers, Opéra de Nantes.

Tra i progetti l’opera a più mani Pandora (Lipsia, 2007), il pezzo per mandolini e grande ensemble Sette silenzi, seminati dal riso (Paris, 2008) e il ‘DJ set rituale’ Compressed Cry Chronicles per orchestra, pezzi rock ed immagini (Poitiers, 2009), e l’album per pianoforte solo Cristal (17 finales sin abrazo, un silencio y un comienzo) (2015). Ho creato musica per numerosi spettacoli di danza, tra i quali Disteso, berceuse, commissione della Fondation Royaumont, coregrafie di Thierry Lafont (creato nel 2000 da Percussions de Strasbourg e Les Jeunes Solistes). Nel 2004 la commissione del Teatro Regio di Torino per Alice nel paese delle meraviglie su coreografie di Matteo Levaggi. Del 2006 il lavoro di ricerca su canto e movimento Nous Contre Nous con la coreografa Nicole Piazzon. Lunga la collaborazione con la coreografa Laura Pulin che ha prodotto numerosi spettacoli tra i quali Talismanìe, Alla radio Gardel, Casanova e Canto (2007) e con Luciano Padovani. Coltivo esperienze come performer di teatro musicale.

Attualmente è in corso una collaborazione come sound designer con la compagnia teatrale Effetto Larsen.

Sara Caneva (1991)

is a composer inside a conductor. Podium experience crossed her composing mind, leading to a special blend and care for the gestures that produce sound - in any music, pursuing the aim that immediacy and depth go together. Appointed composer in residence 2018 at the Schleswig-Holstein Künstlerhaus in Eckernförde, in 2016-2017 she has been fellow composer at the Teatro dell'Opera di Roma, where she also conducted the world premiere of a contemporary opera dyptich including her stage work On-Off. Her music has been awarded in several international selections and is being played in venues such as Teatro La Fenice di Venezia (2019), Parco della Musica Roma (2018), Teatro dell'Opera di Roma (2017), Musiikkitalo Camerata Helsinki (2018), Mozarteum Salzburg (2017), Moscow Philharmonic (2016), among others. She wrote for performers such as Neue Vocalsolisten Stuttgart, Schallfeld Ensemble, Mdi Ensemble, Moscow Contemporary Music Ensemble, PMCE, NAMES Ensemble, the pianist Ricardo Descalzo, among others. Since 2018 her works are published by Edizioni Suvini Zerboni. Since her debut in opera conducting in 2014, she has been active both as composer and conductor in internationally renowned contexts, working with orchestras like Danubia Orchestra Obuda, Savaria Symphony Orchestra, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, LaVerdi, Youth Orchestra Teatro dell'Opera di Roma, Berlin Sinfonietta. Between 2015 and 2017 she conducted the Ensemble Formanti, oriented on contemporary and improvised music. She currently pursues an independent project researching impact of visual cues on the listening perception and social aspects of sound ecology through treasure hunts with sounds and soundwalks.

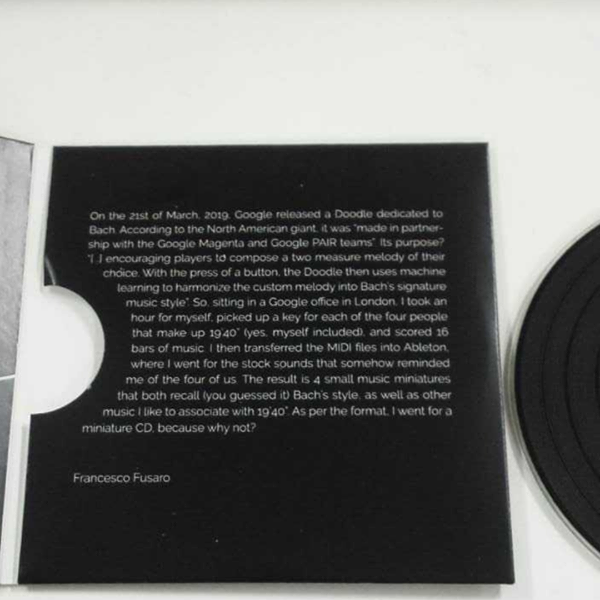

Luca Cavina (1981)

Nato a Imola, nasce a pane, Meshuggah e controllo della violenza. Militando attraverso svariate esperienze come bassista con Transgender, Calibro 35, Zeus!, Incidente on South Street, Arto e molte altre entità più o meno organiche o stabili. Non legge la musica in senso stretto, ma ne possiede estro e capacità talmente sviluppate da sopperire con memoria ed orecchie straordinarie. In qualità di compositore con Zeus! inventa congegni musicali auto generativi che molto hanno dell’esperienza math-rock più estrema, tanto da fare il giro e sembrare musica colta. Questo è il suo primo brano di musica scritta per ensemble acustico.

Francesco Filidei (1973)

Francesco Filidei è stato allievo di Salvatore Sciarrino. Dopo essersi diplomato in organo al Conservatorio di Firenze si è specializzato in composizione al Conservatoire de Paris. È stato membro dell’IRCAM della Casa Velasquez, e dell'Academia Schloss Solitude a Stoccarda. Le sue opere, edite da Rai Trade e Ars Publica sono state eseguite da diverse orchestre come l'Itinéraire, Alter Ego, Cairn, L'Instant donné, le Nouvel Ensemble Modern, Court-Circuit, l'Ensemble intercontemporain, le Percussions de Strasbourg, il Klangforum Wien. Alcune sue composizioni sono state trasmesse da Rai3 e RadioFrance. Filidei cerca con le sue opere, come ha affermato Sciarrino, di immaginare una musica privata dell'elemento sonoro, facendo rimanere solo lo scheletro, un suono leggero ma ricco. Come organista è conosciuto come interprete di Franz Listz di cui ha interpretato la produzione integrale per tale strumento. Ha suonato come solista alla Filarmonica di Berlino, al Festival d'Automne a Parigi, al Festival Archipel a Ginevra, alla Biennale di Venezia, a l'IRCAM et al Forum Neues Musiktheater di Stoccarda.

Teho Teardo (1966)

Teho Teardo, nato a Pordenone, è compositore, musicista e sound designer. Si dedica all'attività concertistica e discografica pubblicando diversi album che indagano il rapporto tra musica elettronica e strumenti tradizionali.

Vanta collaborazioni importanti come musicista prima ancora che come autore per immagini: negli anni ’90 fonda il suo primo gruppo, i Meathead, grazie al quale collabora con Cop Shoot Cop, Lydia Lunch, Erik Friedlander (Masada/J. Zorn) e Mick Harris (ex Napalm Death) con il quale dà vita a Birmingham al progetto Matera e all’album Same Here pubblicato sia in Europa che America.

Nel 1998 pubblica l'album Brooklyn Bank degli Here, realizzato a New York assieme a Jim Coleman (Cop Shoot Cop, Foetus). Con Scott Mccloud (Girls Against Boys) dà vita agli Operator, il cui album di debutto Welcome To The Wonderful World esce in Europa a marzo 2003; nello stesso mese gli Operator suonano con i Placebo all'Olympia di Parigi e, successivamente, gli stessi Placebo li invitano ad aprire i concerti del loro tour europeo.

Realizza molti remix per Placebo, Rothko, Pigface, C.S.I., Marlene Kuntz, Departure Lunge, Front 242, Sheep On Drugs, ecc.

Compone ed esegue le musiche per A Page Of Madness, film muto giapponese del 1926, presentato al festival Le Giornate Del Cinema Muto di Pordenone. Cura le musiche per Rooms, spettacolo della compagnia teatrale Motus. Crea le musiche per le installazioni del Museo degli Etruschi di Piombino e al Museo d’Arte Orientale di Torino. Rilevante è l’impegno di Teho Teardo nel mondo del cinema, realizza infatti colonne sonore per i più importanti registi italiani: Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino, Andrea Molaioli, Guido Chiesa, Daniele Vicari, Stefano Incerti, e Claudio Cupellini tra i tanti, divenendo nel giro di pochi anni un riferimento per la musica al cinema. Infatti, i riconoscimenti non sono mancati: primo fra tutti il David di Donatello per il film Il Divo di Paolo Sorrentino ma anche il Nastro d'Argento per Lavorare con lentezza e L'amico di famiglia; sempre grazie alle musiche composte per Lavorare con lentezza, si è aggiudicato il Ciak d'Oro nel 2005 e nel 2009 il Premio Ennio Morricone all’Italia Film Fest. Ha inoltre ricevuto diverse nomination al Nastro d'Argento e David di Donatello. Nel 2011 torna a collaborare con Andrea Molaioli realizzando la colonna sonora de Il Gioiellino, film ispirato al crak Parmalat.

Con la compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio realizza lo spettacolo Ingiuria in cui partecipano anche il violinista Alexander Balanescu e Blixa Bargeld degli Einsturzende Neubauten. Con quest’ultimo scrive e produce A Quite Life, una canzone per la colonna sonora del film Una vita tranquilla di Claudio Cupellini. Nel settembre 2011 collabora con il violoncellista Mario Brunello alla realizzazione di Bach: Street View, una rilettura de L’Arte della fuga di Bach. Collabora con importanti musicisti della scena internazionale come Erik Friedlander con cui registra Giorni rubati, album ispirato alla poesia di Pasolini. Con l’attore Elio Germano realizza lo spettacolo Viaggio al termine della notte, tratto dal capolavoro di Céline, e il brano “stanotte cosa succederà” in cui Germano presta la sua voce. Nel 2012 pubblica Music, film. Music, la raccolta delle sue migliori colonne sonore. Di lui Ennio Morricone dice: Teho Teardo searches for originality through difficult forms, using repetition, an economy of materials and a personal minimalism; in short, through a contínuous "passacaglia" he searches for solutions that can fit both his needs and those of the film he writes music for. Experience tells me that sooner or later, those who seek will find and between searching and finding there are important moments, moments such as the ones we hear on this beautiful album.

Partecipa alle registrazioni dell’album di Malka Spiegel dove suona con Johnny Marr degli Smiths, Colin Newman degli Wire e con membri di Stereolab e Tarwater. Crea la colonna sonora del film Diaz di Daniele Vicari, film premiato al Festival di Berlino. Con lo stesso regista lavora al documentario La Nave Dolce presentato con successo di critica all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Compone anche la colonna sonora del documentario Noi non siamo come James Bond di Mario Balsamo e Guido Gabrielli, decretato miglior film all’edizione 2012 del Torino Film Festival.

A settembre 2012 inizia una collaborazione con il fotografo francese Charles Fréger per allestire un progetto live che è stato presentato in anteprima il 17 ottobre all'Auditorium Parco della Musica di Roma e che è stato poi pubblicato il 26 gennaio col nome Music for Wilder Mann, dall’etichetta Specula Records. Il disco vanta la collaborazione del Balanescu Quartet, di Erik Friedlander e Julia Kent. Con Blixa Bargeld, leader degli Einsturzende Neubauten e storico braccio destro di Nick Cave nei Bad Seeds, ha scritto e pubblicato il 22 aprile 2013 un album di canzoni dal titolo Still Smiling. Il disco è stato accolto molto favorevolmente in tutta Europa e dopo una prima serie di concerti europei tutti sold out seguirà un intero tour in Europa. Compone la colonna sonora del documentario La Voce di Berlinguer di Mario Sesti, presentato il 23 novembre 2013 all’Auditorium del Museo Maxxi di Roma. Ha curato la registrazione con i Placebo, presso il suo studio romano, del brano Loud Like Love (piano version) contenuto nell’EP dall’omonimo titolo, pubblicato nel 2014 dalla band. Il 19 aprile 2014 pubblica, sempre con Blixa Bargeld, l’EP dal titolo Spring!.Contemporaneamente, compone le musiche di Ballyturk, l'opera teatrale di Enda Walsh che ha debuttato il 10 luglio al Festival di Galway e poi l’11 settembre al National Theatre di Londra per un mese. Nel cast anche Cillian Murphy e Stephen Rea. Il 21 ottobre pubblica l’album Ballyturk in cui compaiono anche Joe Lally (Fugazi), Lori Goldston, violoncellista dei Nirvana e Cillian Murphy come voce narrante. Compone le colone sonore per il documentario Senza Lucio di Mario Sesti e per il film Triangle di Costanza Quadriglio. Entrambe le opere sono presentate al Torino Film Festival 2014. Il 6 e il 7 dicembre 2014, a Villa Manin (UD), compone ed esegue dal vivo tre colonne sonore per tre film di Man Ray in occasione della mostra a lui dedicata. Lo stesso progetto è stato presentato anche nel 2015, il 6 febbraio al Museo Nazione del Cinema di Torino e il 7 febbraio al MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. Compone le musiche per lo spettacolo teatrale The Matchbox di Joan Sheehy che debutta il 15 luglio al Festival di Galway e sempre allo stesso Festival, il 20 luglio presenta in anteprima l’album Le retour à la raison che sarà pubblicato in tutta Europa il 19 settembre. In occasione del Pula Film Festival 2015, Teardo si aggiudica “The Golden Arena” per le musiche del film “You Carry Me” della regista Anita Juka.

Maria Teresa Treccozzi (1981)

Maria Teresa Treccozzi nata in Italia, si diploma in pianoforte, in composizione ed in musica elettronica. Ha studiato al conservatorio “G.Verdi” di Milano con Gabriele Manca, ha conseguito il diploma di alto perfezionamento in composizione presso l’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma sotto la guida del M° Ivan Fedele ed ha studiato alla Musikhochschule di Karlsruhe col M° Wolfgang Rihm tramite progetto Erasmus. Ha frequentato un Kontaktstudium in composizione presso la Musikhochschule (HfM Saar) di Saarbrücken con Arnulf Hermmann.Ha partecipato alle seguenti masterclass con: Dieter Ammann, Pierluigi Billone, Raphael Cendo, Azio Corghi, Chaya Czernowin, Hugues Dufourt, Emanuel Favreau, Ivan Fedele, Francesco Filidei, Beat Furrer, Stefano Gervasoni, David Helbich, Mauro Lanza, Fabien Lévy, Bruno Mantovani, Jean-Claude Risset, Yann Robin, Lucia Ronchetti, Alessandro Solbiati, Marco Stroppa. I suoi brani sono stati eseguiti: CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) Santiago de Compostela, Darmstädter Ferienkurse, Museo del Novecento, piazza Duomo Milano, Cambridge Festival of Change, Harvard University (Graduate Music Conference), Bilbao, Fundación BBVA, Torri dell ́Acqua di Budrio, Luxembourg Abbey Neimënster, Radio-Funkhaus Halberg- SR2 (Saarbrücken), Saarland Museum (Moderne Galerie, Saarbrücken), Teatro Dal Verme di Milano, Schloss Gottesaue Velte–Saal (Karlsruhe), Heiligenkreuz im lafnitztal (Austria) Opera Barga Festival (LU), Auditorium Verdi di Milano, Istituto Giapponese di Cultura di Roma per il festival “Nuova Consonanza”, Parco della Musica di Roma, Teatro dei Teatini (Lecce), Radio SR-AntennaSaar (Saarbrücken), Scuole civiche di Milano, Teatro Lattuada (Milano), Teatro Sociale di Como, Festival Urticanti, Contemporany Music Festival di Moui (Hawaii). Ha ricevuto commissioni da: Nuova Consonanza, Orchestra “Tito Schipa” di Lecce, Festival Sommermusik Saarbrücken. Ha collaborato con: la Deutsche Radio Philharmonie diretta da Roland Kluttig, l’Orchestra Sinfonica “G.Verdi” di Milano diretta da Dario Garegnani, con l’Orchestra “Tito Schipa”di Lecce diretta da Massimo Quarta, con l’Ensemble del Novecento diretta da Carlo Rizzari, con l’ensemble Vertixe Sonora, con il New Made Ensemble e con l’Ensemble Lucilin. Ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: Premio SIAE under 35 “Classici d’oggi”, “Künsteler-Förderstipendien Saarbrücken 2016”, una menzione d’onore al concorso di composizione indetto dalla Galleria di Arte Moderna di Milano, una menzione al concorso Milano digitale IV con il progetto Piccoli in orchestra (2011) ed un premio al concorso internazionale di composizione Diventa Nota a Roma. Ha partecipato al festival eviMus 2014, 2015, 2018 di musica elettroacustica a Saarbrücken.

Maria Teresa dal 2006 fino al 2012, è stata impegnata nell′attività didattica musicale in diverse scuole italiane

Attualmente vive in Germania.

Leonardo Marino (1992)

È un compositore siciliano con base a Milano. È un musicista con background sia nella musica classica che nel jazz. Ha studiato composizione a Milano con Alessandro Solbiati e adesso è nella classe di Michael Jarrell, presso la Haute École de Musique de Genève. La sua musica è stata eseguita e programmata da diversi ensemble (Divertimento Ensemble, Mdi Ensemble, Ukho Ensemble, Ensemble Prometeo, Ensemble Contrechamps, IEMA etc.), direttori (Marco Angius, Luigi Gaggero, Daniel Kawka, Filippo Perocco, etc) e solisti (Dyna Pisarenko, Alfonso Alberti, Mariagrazia Bellocchio, Rachel Koblyakov, Viktor Rekalo, Tim Maas, Micheal Taylor, Laura Catrani, etc). La sua opera da camera “APNEA” è stata eseguita durante il “61esimo Festival di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia” nel 2017.

Nel 2020 sarà uno dei due “mentored composer” della Péter Eötvös Foundation.

La sua musica è pubblicata da Edizioni Suvini Zerboni - SugarMusic S.p.A., Milano.